dimanche 20 septembre 2015

mardi 15 septembre 2015

Paolo Fresu - Passalento

LE CARNAVAL DES MIMES (2)

Juste un frisson. Celui qui vous parcourt l’échine lorsque

la sensation vous saisit soudain : une présence derrière la porte. Comme

le sursaut d’une conscience qui vous soufflerait à l’oreille l’apparition d’une

doublure fraternelle. Une rassurante copie de soi-même.

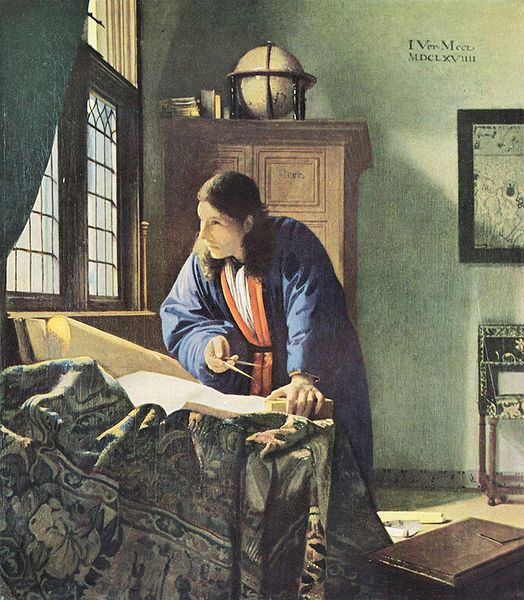

L’imitation

s’est longtemps voulue la reproduction fidèle du monde sensible et la finalité

essentielle de l’art. Il ne s’agissait au fond que de copier d’aussi près que

possible les apparences du monde visible. Intangible cliché ?

Deux

légendes antiques incarnent ce concept d’imitation né au cœur de la mimesis grecque. Pline l’Ancien narre le

récit du peintre Zeuxis, capable de

figurer des raisins avec tant de ressemblance que des oiseaux se mirent à les

becqueter. Quant à Ovide, il raconte dans ses Métamorphoses comment le sculpteur Pygmalion, voué au célibat,

tomba amoureux de la statue d’ivoire née de ses mains, qu’il nomma Galatée, et qu’une déesse rendit vivante

selon ses vœux.

Plus avant,

au théâtre de sa Recherche, le jeune

Marcel Proust mime ses adieux aux aubépines de Combray comme il le ferait à des

jeunes filles en fleurs. De tout temps, sur les planches, la mélopée exprimée

par une voix d’acteur déclarant et soupirant nous fait mimer intérieurement la

modulation musicale d’un violoncelle : tension des muscles du diaphragme

et comme l’écho d’une voix intérieure apte à faire vibrer en nous la corde de

l’émotion. N’en va-t-il pas de même pour toute musique qui nous est

chère ?

De nos

jours, saisie du réel et travail mimétique s’imbriquent avec un tel souci de

réalisme que les images virtuelles qui en résultent se donnent à voir comme

similaires à celles qui nous sont familières. Or leur réalité n’est bien souvent que le produit de notre

désir. Au point que nous prenons pour vérité toute trace apparente du réel qui

se donne. La réalité a rejoint la fiction. Ou l’inverse, comment savoir ?

Alors,

objets et clones d’objets : du pareil au même ? La simulation est

venue se loger au cœur du contemporain. L’imaginaire, filtre posé sur le réel,

a laissé place à la réalité comme source de fiction souvent plus forte que le

réel lui-même. Jamais notre faculté de nous prendre au jeu du même et de

l’identique n’a été autant stimulée. Jusqu’aux conflits modernes, enracinés

dans des fureurs mimétiques où battent leur plein surenchères idéologiques et

religieuses. Les martyrs en tout genre étalent un zèle suspect quant à leur

objectif : rejoindre au plus tôt les prairies d’un Eternel hypothétique.

Que n’y vont-ils seuls et sans fracas ?

Plus mesuré,

le poète propose un temps de réflexion préalable avant de passer à

l’acte : mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente… Pourtant,

modèles, séries, prototypes se pressent à l’appel, envahissent nos espaces

communs – nos lieux communs ? – au point de coloniser les esprits. La fabrique

mimétique tourne à plein régime, démultipliant l’ivresse des ego dans une obscénité irrépressible.

Jusqu’aux clichés langagiers les plus éculés : ne lance-t-on pas à tout-va,

dans l’espace social, des « bonne

journée »… même en fin d’après-midi ? Langage avalé par une

mécanique du vide, de l’insignifiant. Absurde collectivement consenti.

Nous voilà

campés dans la position de touristes volages devant l’univers simple et

ordinaire des choses humaines. Il faut que la réalité ne nous oppose aucune résistance !

Quitte à outrepasser le fictif. Drôle de temps que celui qui se laisse porter

par l’illusion d’une humanité en voie de duplication à l’infini. Dans l’ombre

portée de nos silhouettes s’agitent de curieux doubles dansant une sarabande

qui nous échappe. Nous voici mimant des rôles muets dont le sens demeure

étranger à nos raisons en exil. L’ombre obsédante, le double maléfique se sont

emparés de nos familiers séjours. A force de vouloir apprivoiser notre part

obscure, celle-ci a subverti nos forces vives, phagocytant à notre insu notre

vision du monde et jusqu’à nos désirs les plus profonds.

Au carnaval

des mimes, la réalité a détrôné la fiction.

PAS PERDUS

L’homme investit de sa chorégraphie étrange le grand

hall de la gare. Le corps s’agite, soubresaute, avec la puissance et la

constance d’un ventilateur ronflant dans une immense pièce vide. Ses lèvres

bougent, exécutent un discours muet, tout en intériorité. Don Quichotte

moderne, il semble braver les éternels moulins d’une invisible utopie.

Drôle de

scénario qui se joue là devant nous, sous le faîte lumineux du dôme de verre.

Voici une géométrie dans l’espace au cœur de laquelle l’homme – faut-il dire

l’acteur qui s’ignore ? – paraît entretenir un dialogue complice avec

lui-même. Un monologue nourri par sa propre mémoire. On sent comme une voix du

passé sourdre de l’intérieur de ce corps battant.

Quel

invisible public l’homme prend-il à témoin au fil générique d’un récit qui

s’ancre dans ses propres origines ? Son mime vibrant invoque on ne sait

quelle divinité du théâtre des Anciens, nous entraîne sur les traces d’un

Socrate arpentant les rues de la Cité au côté de ses disciples. Tel un daemon s’abandonnant à ses impulsions, il est ce génial passeur initiant

un dialogue sans âge de professeur à élève. Avec la pointe d’ironie propre au

maître à qui on ne la fait plus, le voici qui met au jour les vertus

souterraines de l’accouchement de soi par soi. Sans écrire un seul mot.

Surgissement de l’espace intérieur, comme une renaissance.

La

charismatique silhouette bat l’air de ses bras faméliques. Ses lèvres palabrent

au rythme de ses gestes, tout à leur effort de retenir les mots comme des bêtes

indociles. Peut-être sait-il trop que tout vocable est appelé à mourir aussi,

qu’il peut surgir un temps où celui-ci vient s’échouer sur les plages désertées

de la langue. Comme une énorme baleine morte d’on ne sait quel manque de

souffle.

Mais il a décidé

de faire vivre la parole par le mouvement, d’articuler en gestes la curieuse

mimétique de son discours intérieur. A l’image de la langue signée par les

sourds-muets. Cet acteur de l’étrange semble avoir fait sien l’adage selon

lequel l’acte d’apprendre cousine avec la diction, la gestuelle propres au

théâtre. Animer les corps comme faire sonner les mots : deux versants

d’une même réalité qui perce sous l’imago,

forme adulte, accomplie, qui vient d’abandonner sa mue. A la manière dont la

nymphe éphémère vire lentement au papillon inattendu, insolite. A fleur de

peau, à fleur de mue.

Métamorphose. L’élève ancien appelle l’acteur nouveau. Qui tire sa

substance de l’antique peau. Ensemble, il leur est donné de ranimer le souffle

du sens, d’y adhérer pour de nouvelles aventures. L’osmose introuvable

redevient possible le temps d’un curieux ballet dans l’espace. Derrière la

gestuelle mutique, incantatoire, s’esquisse l’ombre d’un cyborg de science-fiction redevenant humain. Le temps d’en appeler

aux émotions propres à son histoire singulière.

L’ivresse

d’un dialogue intérieur s’incarne dans ce désir toujours intact de mimer le

monde.

ENTOMOLOGIE

Accroupi

sur la moquette de sa chambre, l’enfant gracile et laborieux s’active parmi ses

instruments d’apprenti sorcier. Coton, éther, filets, pièges divers. Et puis

des boîtes et des boîtes encore. Petites, moyennes, grandes, en plastique

transparent ou vieux carton récupéré. Un assortiment savant d’aiguilles fines

pour clouer les insectes capturés. Pour les présenter, les faire beaux. Les

apprêter aux fins d’exposition. Les assujettir à son désir. L’enfant

s’abandonne tout entier au plaisir primitif du regard qui possède. Voir, c’est

déjà tenir. Et posséder le monde.

Le petit

collectionneur découpe, fiche, colle, attribue des étiquettes. Il déploie les

ailes, étale les pattes délicates, transperce les thorax, fixe les corps sans

vie, avant de leur choisir un nom unique, précis, singulier. Vocable à l’énonciation

magique, issu d’un très ancien logos

légué par d’humaines lignées dont il se veut le descendant, l’héritier déjà

méritant. A l’image de ses glorieux aînés, le petit d’homme s’érige en maître

de la Nature. L’enfant ressent et savoure ce vertige si particulier d’être

investi du droit tout neuf de poser des noms qu’il veut savants sur les choses

et les êtres. Ivresse d’un pouvoir naissant.

Sans la

nommer vraiment, l’entomologiste en herbe éprouve une satisfaction toute

primaire à ranger, classer, étiqueter ses petites bêtes, comme il les appelle. Sensation de prendre

possession de la vie, de déployer sur les choses un pouvoir de voyant. Du haut

de ses neuf ans, il est déjà l’homme lige d’une nature qu’il soudoie, sur

laquelle il se donne le droit de vie et de mort. Sorcier minuscule, il tient au

creux de ses mains les mystères de son petit monde. Dans l’antre du savant en

herbe, le petit magicien se rêve en seigneur.

Les boîtes

s’entassent, se superposent, envahissent l’espace de cette caverne d’Ali Baba,

musée naturel en miniature. Mais l’espace se resserre soudain à l’échelle d’une

plus grande boîte encore. L’enfant vient de saisir – pur hasard – une drôle

d’image se reflétant sur une surface plastique : l’apparition fugace,

subreptice, de l’immeuble d’en face, qu’il saisit pour une fois dans sa

totalité. Grande boîte verticale se dressant face à la sienne, qu’il ne peut

voir entièrement, mais dont il devine maintenant la silhouette imposante.

Immense boîte où s’emboîtent des centaines de plus petites, abritant des

centaines de petites vies dans de petites cages, de petits êtres comme lui,

humains ceux-là. Toutes petites vies dérisoires à l’image de la sienne sans

doute.

Panique du

jeune prédateur soudain devenu grande proie. Insecte humain tout aussi affairé

que les sujets qu’il traite. Moment cruel où la vérité s’inverse, désignant

d’un coup la relativité du monde.

Au hasard

d’un regard furtif, le jaillissement du sens.

CONTAGION

Epi dèmos. Elle court elle court la rumeur. A l’allure d’un virus qui se propage aux entours du dèmos de nos cités, de nos ruralités. Elle gagne par imitation, contamine par contagion, dévore par duplication, absorbe par osmose. D’un corps à l’autre, d’une tête à la prochaine, d’une émotion suscitée à une sensation reçue. D’un ordre juste à un désordre moral. Primitive, la peur s’installe, la fascination colonise, l’imaginaire grave une danse macabre sur les écrans de la conscience. Sur fond de vengeance probable, anonyme, et de mort programmée.

D’antiques

récits émergent, nous replongeant dans notre condition oubliée d’animaux

humains en proie à de très anciennes sidérations. La figure épidémique modèle

scènes de panique et dissolution des identités. Le doute gagne les organismes

individuels, attaque le corps social patiemment édifié. La catharsis épidémique

nous plonge dans le magma singulier de nos émotions originelles.

La peur nous

cloue le bec, scelle nos lèvres dans un rictus muet. On déserte le langage

ordinaire, de crainte qu’il ne nous trahisse à son tour. Les mots sont pipés,

comme le virus reste innommé. A défaut de l’Eden perdu, nous aspirons encore à

un vague retour au calme. Chimère sécuritaire.

Traversé par

un mal sourd, ce monde-ci prend la marque infâmante du scepticisme à l’œuvre.

L’épidémie fait de nous des citoyens sans ethos.

Aliénés, impuissants, tributaires d’une foule anonyme dissoute dans un bouillon

de culture pathogène.

Mimant les

germes malins, passions et idées prolifèrent, se répandent en échanges,

transmissions, interactions. Un flux d’informations alarmantes, souvent

contradictoires, électrise nos synapses à la vitesse de l’éclair. Des capteurs

mouchetant les cerveaux permettraient d’exhaler la petite musique ronronnante

de la rumeur colonisant nos pensées les plus intimes. Ca pense comme ça coule,

en fluide.

L’épidémie

du bouche à oreille accouche d’une infernale psychose. La rumeur en écho transforme le n’importe quoi –

un fiasco, objet minimum, ordinaire,

commun – en une histoire unique, singulière, qui mérite d’être racontée.

L’idée, le récit, se dupliquent en écho, se répliquent à l’infini. Le fait brut

est lancé comme un pavé dans la mare publique. Tel un virus, il s’accroche et

court d’organisme colonisé en volonté annihilée. Le mécanisme s’active en

contagion. Mots et objets se contaminent pareillement.

Ainsi copié,

dupliqué, le virus nous mène droit à l’accoutumance, à l’addiction. Tic choppé.

Image en direct – tournoyante jusqu’à l’obsession – du geek multiplicateur accouchant d’une vidéo en boucle sur la Toile.

L’habitude de la réception s’installe, rend disponible, et cette disposition

toute neuve nous fait plus réceptifs encore. Processus exponentiel de l’avancée

en réseaux.

Dormez

braves gens ! Le conte populaire apaise en nous l’enfant, redisant à

satiété son apaisant récit. Le thème musical rythme nos obsessions sonorisées.

La parole politique endort jusqu’à nos instincts de survie. La contagion des

imaginaires est en route. Toujours en avance d’une épidémie. Répétitive, notre

mémoire s’embourbe dans un terreau propice aux idéologies rampantes. Nos

identités se diluent dans un murmure lancinant. Le phénomène épidémique impose

un présent totalitaire à nos raisons figées.

La pandémie

souffle désormais l’affreux vent de mort du fanatisme.

VOISINS

C’est la fête des voisins. Vieux rêve déguisé ou cauchemar récurrent que cette obligation annuelle de camaraderie urbaine, civile ? Forcément civile. Il est loisible de saisir cet instant unique d’un glissement : celui où l’injonction sympathique s’érige en gentillesse organisée. L’espace de quelques heures y suffira. Durée bénie, temps suspendu où la mitoyenneté se mue en citoyenneté.

Voisins, il

vous arrivait d’être le problème ? Vous êtes désormais la solution. Voilà

que l’on vous fête. Illustre anonyme, chacun de vous devient soudain aussi

célébré que le Soldat Inconnu. Riche idée que celle où l’on vous intronise,

sans coup férir, au rang de « prochain » à chérir plus que tout au

monde. Surtout ne pas se rebeller. On serait bien capable de nous inventer la

fête du reproche.

Voisinage.

Proximité de hasard ou de nécessité, par présence objective plus que par goût

réel. Habiter est affaire mentale, histoire de représentation. Etranger à son

voisin, on n’en reste pas moins exposé à son regard. Vigilant ou neutre,

délateur ou indifférent, absent ou attentif voisin, quintessence du voisinage.

Sous votre œil scrutateur, présumé envieux, nous vous haïssons tendrement,

petits big brothers omniprésents. Solidaires

par obligation, nous formons avec vous la grande marmelade des hommes dans

la ville, chère au poète.

Irions-nous

jusqu’à nous grimer sournoisement pour adopter votre aspect, vos

attitudes ? Raser les murs, être tout

comme, comble du mimétisme avoisinant.

Après tout, nous infiltrer, nous glisser dans l’identité d’un autre proche

permettrait de nous délester un temps de la nôtre, un tantinet routinière

avouons-le. Test édifiant de mutualité positive. Belle preuve d’abandon au

monde tel qu’il va.

Voisinage,

pâte molle, indistincte, à pétrir au gré de nos errances du moment. Vous êtes,

voisins, le miroir de nos enthousiasmes comme de nos inconséquences. Vous

figurez l’enjeu d’une vertu réputée enfin accessible, le prix de l’excellence

ouvert à tous : tendre au rang de citoyen responsable. L’avoisiner à tout

le moins.

Cher voisin,

tu demeures pour nous le chaînon rassurant, toujours en attente de

vérification, de nos attraits collectifs. Qu’advienne la preuve de méfiance de

trop et nous nous replions sur nous comme des escargots. Que tu nous attires à

nouveau dans les rets communicatifs d’une ferveur de bon aloi, et nous voilà

aspirés dans l’amour inconditionnel de ce prochain soudain si proche. D’une

empathie qui cerne, ou concerne ?

Comment

demeurer fidèle au cœur d’une émotion avoisinante,

constant dans sa culture de l’entourage ? Il y faudrait une quotidienne

fête des voisins. Nul doute qu’une enquête de voisinage rondement menée

lèverait nos derniers soupçons, nous redonnant définitivement le sens originel

d’une sympathie légitime, d’une coopération fraternelle. De celles que l’on n’a

pas envie de resquiller.

Pour nos

chers voisins, ces autres nous-mêmes, c’est tous les jours la fête !

SOUFFLEUR

Retour à la soupe primitive. La boule rouge ondoie,

hésitant entre fusion et calcination, fragment arraché à une très lointaine

coulée de lave. L’homme la tient au bout de sa canne comme aux rets de son

regard fasciné. Son visage perle de la sueur qui accouche. Du matériau brut

jaillit l’œuvre en état d’éruption. Passage secret de l’état de nature à celui

de culture.

Ce que

dompte ce moderne Vulcain, c’est un lambeau de pierre de lune. Un peu du noyau

des origines abandonné par le créateur au centre de la planète bleue. Vomissure

d’étoile, déjection de volcan, le cœur en fusion trahit sa présence enfouie au

plus profond, entre pelure et centre nucléaire.

Par quelle

magie la boule de pierre et feu mêlés est-elle en passe de se transmuer en

verre cassant et transparent comme la glace ? Le souffleur en tait le

jaloux secret. Il n’écoute que son poignet élastique tournant et retournant la

canne creuse animée d’un souffle redevenu divin. Mimétique, son geste figure

celui du musicien explorant les trésors infinis de la gamme. La main s’attarde,

rêve à la pointe de son instrument. Comme celle du sculpteur affronte le marbre.

Ou celle du potier modèle patiemment la pâte. Menaçante, la boule gonfle

jusqu’à enfler comme une géante rouge. Retour aux origines.

Ardents

comme ceux d’un dompteur, les yeux du vulcain fixent la chose en sa

métamorphose. Ils guettent, gourmands, l’instant précis du gonflement porté à

son acmé, celui où la forme se fait couleur. Oranges subtils, et jaunes d’or

épanouis succèdent insensiblement aux rouges de feu. Chronologie chromatique

aux fins glissandi de tonalités.

Ardent

songeur, le maître verrier sait que la difficulté de son métier vient justement

de l’apparente fluidité de sa matière. Faire, façonner, fabriquer, créer. Même

dans l’atmosphère étouffante d’un four à porcelaine où le visiteur oisif peut

croire à l’enfer, l’ouvrier actif n’est plus le serviteur du feu, il est son

maître. Et si c’est une rêverie, elle est active, les armes à la main. Et puis

chaque travail n’a-t-il pas son onirisme propre ? Chaque matière travaillée

n’apporte-t-elle pas les visions intimes qui lui sont propres ? L’artisan

le sait : on ne fait rien de bien à contrecœur, à contre-rêve. Tout en lui appelle un temps béni où chaque métier

aurait son chantre attitré, son guide onirique, chaque manufacture son bureau

poétique ! Heureuse utopie.

Imperceptiblement, le verre qui tiédit offrira bientôt ses parois translucides

au regard apaisé du verrier appréciant dans ses courbes épurées l’objet de son

ouvrage. Ou – occurrence fâcheuse – si la pâte s’est montrée rebelle à sa

fantaisie, l’artisan déçu la rattrapera en lui accordant la forme la plus

facile à souffler : celle d’une flasque, synonyme d’un fiasco qu’il tentera d’oublier.

Epuisé, assouvi,

l’artisan démiurge contemple enfin le fruit de son expir. L’esprit qui anime a

su inspirer son acte créateur. Et rappeler le geste fou de Prométhée

subtilisant le feu aux dieux ébahis pour l’offrir aux hommes. Entre souffle,

ouvrage et songe, le geste a conquis la matière.

Et su

atteindre les régions éthérées de l’âme. Anima

sua.

A SUIVRE ...

.

.

vendredi 3 juillet 2015

Bill Evans Trio - Nardis

LE CARNAVAL DES MIMES (1)

CLINAMEN

L’homme écoute

le silence. Comme il sait voir le vide. Silence et vide, il sait les faire

chanter. Depuis son rivage, il regarde s’agiter le monde. Avec l’art de

demeurer à distance pour regarder et bien voir. Télé-spectateur à l’antique, son bonheur peut dépendre d’une

simple pluie.

Comme tous

les enfants, le poète est fasciné par les innombrables grains de poussière

s’agitant en tous sens dans un rayon de soleil matinal. Son clinamen à lui est l’ancien nom donné au mouvement brownien,

fourmillante turbulence de cellules sous l’œilleton du microscope. Là où

particules et molécules folles font s’agiter son inframonde, invisible au

passant ordinaire.

Tout

s’affaire à son rythme propre, rien ne naît de rien. Les atomes s’agencent au

gré de chutes hasardeuses, aléatoires, d’où jaillit la matière. Pluies fertiles

d’éléments natifs. Poussière et lumière mêlées évoquent les rapports entre

humains. Rencontres physiques, mystérieux entrechocs qui figurent aussi le

sentiment amoureux. De la chute de pluies diverses naissent toutes nos vies.

Giboulées

rigoureusement verticales, sans variation ? Sans déviation ? Sans

erreur ? Non. Ce sont d’infimes écarts dans la trajectoire de ces chutes

qui créent justement du nouveau. Il arrive que les atomes dévient de leur chute

programmée. Ronds, durs, lisses ou crochus, on les imagine à la ressemblance de

notre monde connu. Derniers – et premiers – degrés de la matière, ils sont

divisibles à l’infini, encore et toujours providentiels. Dans les courses au

destin, leur chant naît du silence. Comme l’animé sourd de l’inanimé.

Clinamen, imperceptible variation du

destin qui contrarie le rectiligne ordinaire, attendu, pour nous offrir

l’écart, la dérive originale d’où surgira le surprenant. Le déconcertant, l’étrange. La vie naît de l’agencement fortuit de

l’inanimé. Des blocs de météorites, déchets refroidis d’astres bouillants,

s’agglutinent dans l’espace pour refaire de la vie. Sempiternel mécano de la

matière.

Entre chaos

et ordre, la pluie d’atomes ouvre les horizons de notre liberté. Elle rend

possible un passage à inventer. Entre désordre de relations multiples et

affolées où chacun cède aux émotions et entretient leur flux électrique. Et désir

de comprendre, d’expliquer, d’imaginer d’autres lieux où vivre l’utopie.

Notre monde

bouge, rien ne semble devoir rester immobile. Il est un texte dense que l’œil

parcourt en s’accrochant à des parcelles de sens qui l’interrogent : les

idées sont-elles des corps ? Ne sommes-nous que des agrégats

d’atomes ? Et si la matière est divisible à l’infini, comment atteindre le

principe de toute chose ?

Captée dans

l’infiniment petit, l’image d’un synapse serait-elle la photo d’une idée ?

Une manière de porte manteau cérébral ? La matière, substrat de toute

chose, fait pleuvoir ses éléments dans une précipitation constante, patiente,

silencieuse.

Macrocosme

et microcosme s’assemblent dans une même image de fourmillement des corps, de

séparations et de rapprochements successifs, incessants.

Pas de deux dansé entre hasard et nécessité. Clinamen, tango céleste

INTIMUS CIRCUS

Un discret chapiteau rouge posé là comme par magie. Les

gradins surplombent une petite piste ronde enchâssée parmi les spectateurs. La

minuscule arène est cernée de loupiotes aux couleurs de l’étrange. Ce que vous

verrez là aura la tonalité à la fois crue et tamisée des rêves et des

souvenirs. Et le charme entêtant d’un filtre enchanteur. La poésie de cet art,

c’est son imaginaire de baraque de foire.

« Fais

pas ton cirque ! », intime-t-on aux enfants turbulents. Inversons cet

appel au calme pour en faire un désordre joyeux, une pagaille organisée. Un

droit à la mélancolie aussi. On se sent vite pris dans les filets délicats d’un

climat d’étrangeté, inquiétant par moments, surréaliste souvent. Voici les

clowns blancs. Le diable rouge. Les clowns noirs. Et puis toutes les images

fantomatiques et saisissantes du cirque, comme dans un théâtre d’apparitions

auquel il faut s’abandonner sans résistance pour ce qu’il convoque d’émotions

pures, viscérales. Il y aura donc des clowns, des dresseurs de fauves, des

acrobates, des jongleurs. Des pantins, des marionnettes, des automates. Et

leurs diaboliques tireurs de fils, en coulisse.

Et puis de

l’action, du geste – de la geste –, des prouesses. Homme-Hercule et diablotin

ailé s’aimantent, se repoussent. Leurs corps jonglent l’un avec l’autre, comme

le feraient deux pôles irrésistiblement jumeaux. Leurs mimiques épurées

suscitent des ébauches de songes. Force et grâce, ces deux-là font l’essence du

spectacle vivant. Un pantin exécute un numéro de barre fixe, lancé dans l’espace

par une impulsion mécanique, mystérieusement animé par un jongleur qui fait

tourner la barre sur un rythme saccadé. Le pantin sidère en mimant l’acrobate

humain. Ces héros du cirque figurent le pliable et le manipulable à l’infini. Ils

sont les métaphores de l’homme-marionnette, du Polichinelle si cher à la comedia del arte. Tradition et modernité

s’explorent dans une passion mutuelle.

Un duo de

clowns – des augustes – drôles,

menaçants, troublants, mettent en scène le désir de battre, de gifler, de

mordre. De tuer ? Les clowns mêmes seraient-ils devenus méchants ?

Retournement inquiétant des valeurs.

Dans leur

arène de poche circulaire, tous affrontent le vide et la mort. Sans avoir l’air

d’y toucher. La muleta agitée ici et là est le rideau rouge de notre petit

théâtre intime, entre fantasmes entrevus et bravoure folle.

Le cirque,

seule école de vie où l’athlète et le clown – le muscle et l’émotion – savent

se tenir la main, faire bon ménage. La palme va au marionnettiste qui, dans la

coulisse, manipule tous ces corps qui jubilent. Il est le grand maître de la

pantomime ambiante.

Entre

clameur et silence, le cirque fait son théâtre, ou l’inverse. Tous mêlent leurs

histoires et l’insatiable plaisir de jouer les noces irréelles entre forces du

ciel et de la terre. Entre veille et sommeil, rêve d’enfant ou chimère

d’adulte, le cirque c’est celui que l’on se crée. Lorsque les impressions

diurnes s’éclipsent au profit de la fantasmagorie des songes. Rondes d’images

parfois teintées de blues.

Le carrousel

de nos vagabondages d’enfance.

CHEFFERIE

Hymne martial et coups de menton. Le drapeau national

flotte fièrement au vent de l’Histoire. Le bon peuple a besoin de signes pour

sentir battre son cœur, se féliciter d’en être, se rassurer collectivement. Le

patriotisme citoyen s’incarnera toujours dans un personnage à la mesure du

récit national. Et pour reprendre ce flambeau sensible en s’extrayant du lot,

certains savent surjouer les postures

hautaines, faussement graves et risiblement nobles.

Expert dans

l’art de cultiver son rapport à la verticalité, l’homme providentiel a bonne

presse. En père protecteur, il offre son giron rassurant à tous les grands

enfants que nous sommes restés, en quête d’affection, de reconnaissance,

d’espérance. Le pays est une grande famille à gérer, à sauver, ou à remettre

dans le droit chemin. Et le vrai chef sait se trouver toujours là où il

convient pour imposer sa loi aux fratries belliqueuses.

Autoritaire,

le passé pèse du poids des habitudes, des rites, des institutions mises en

place. Il plane un climat bon enfant lorsque les regards se fixent ensemble – comme un seul homme – sur la ligne bleue

des Vosges. Mais un simple regard sur l’Histoire vient nous rappeler qu’un

mythe ancien et partagé alimente la fabrique contemporaine, et toujours

d’actualité, de l’homme providentiel. Comme il nous faut le pain et le vin

quotidiens, nous ne pouvons nous passer de nos grands hommes. La verticalité

nous rassure tant elle nous tient confortablement hors du jeu des

responsabilités. Quand la chefferie perdra-t-elle cette aura sacrée qui plombe,

sans qu’il s’en doute vraiment, le citoyen ordinaire ?

L’émergence

moderne de mouvements sans leaders – les Indignés, les Anonymes – dit notre

aspiration à plus d’horizontalité. Pendant des siècles, on a ressassé aux

masses qu’elles ne sauraient survivre sans chef pour les guider. Avec, en toile

de fond, le péril sourd des infantilisations rampantes. Jusqu’à quand la

virilité à l’ancienne poursuivra-t-elle sa tâche démobilisatrice ?

Il est

urgent de démythifier tous les sauveurs potentiels, tenants têtus et douteux

d’une épopée permanente. L’autorité pyramidale a vécu. Une nouvelle matrice

esquisse enfin la figure proche du chef d’équipe, animateur à l’esprit

coopératif. Le patron de droit divin, claquemuré dans son bureau, loin de ses

salariés, semble avoir pris du plomb dans l’aile. Chacun avait pris l’habitude

de camper sur des positions stéréotypées : le chef au sommet de la

pyramide, la base plongée dans l’anonymat. Et la conséquence probable du choc

frontal en guise de relation d’autorité.

L’intelligence sociale, basée sur des comportements plus horizontaux,

ouvre de nouveaux critères du travailler

ensemble : rassembler des équipes, déléguer et faire confiance,

communiquer, mobiliser. La légitimité du dirigeant devrait reposer sur la

justice et l’exemplarité. La médiation veut

s’instaurer en règle commune, permettant d’alléger les conflits,

remobilisant des troupes apaisées et recentrées sur la tâche. En toile de fond,

l’instauration d’un pragmatisme vivable. A hauteur d’humain.

La

sempiternelle épopée verticale a pris figure de carton pâte.

DEMOCRATIE

Déni

et absurdité. Les choses tournent en rond, n’en finissent pas d’alimenter une

ritournelle devenue insensée. Le citoyen démocrate assiste médusé au délitement

du système qui s’affichait pourtant comme celui de la vie bonne. Toute une manière de penser, d’organiser le monde se

dilue dans une impasse à laquelle il participe pourtant… sans le savoir – ni le vouloir – vraiment. Et

sans adhérer activement au droit de donner son avis. Que reste-t-il du « parler, écouter », bases du débat, le cœur battant de l’exercice

démocratique ?

On laisse

inoccupés de très nombreux logements citadins qui pourraient dépanner des

milliers de sans-logis abandonnés à la rue. Croyant bien faire, les

responsables publics autorisent la création de parcs d’attraction grandioses

qui dévorent des espaces naturels irremplaçables, dédiés au bien commun depuis

des lustres. Logique implacable du « détruire pour créer ». Nos Etats

de droit s’entendent au plus haut niveau pour acheter un droit à polluer devenu

naturel. Nos responsables élus cèdent devant des pouvoirs financiers toujours

plus voraces et directifs. Les affaires privées soudoient les intérêts publics.

Que reste-t-il de nos parcelles de liberté collective, de solidarité active ?

La

démocratie meurt à petit feu, faute d’être pratiquée dans le débat citoyen. En

lieu et place, les médias mettent en scène des caricatures de disputes qui

virent à la parodie permanente. Laïcité, vie collective, intérêt général, les

mots se vident de leur sens et de leur vertu, à force d’être répétés sans

effets, sans suites données. On n’y croit plus.

Les

« urnes » sont délaissées, accentuant encore l’impression ambiante de

grande fatigue démocratique. Pourquoi confier le pouvoir à des gens qui mentent

par omission pour se faire élire, avant d’oublier ensuite leurs

engagements ? A parole publique dévoyée, désert électoral assuré.

L’exercice de la représentation citoyenne s’épuise. Le dictionnaire lui-même ne

donne-t-il pas un premier sens inquiétant au mot « urne » : vase qui sert à renfermer les cendres d’un mort ? Le présage ne manque

pas d’être troublant.

Une longue

et lente fatigue démocratique nous envahit. Et nous pousse à laisser souffler

un grand air de désenchantement.

C’est

oublier un peu vite que nous vivons dans les sociétés les plus libres, les plus

tolérantes, les plus riches et les moins inégalitaires que l’histoire a

connues. Comme tout ce qui est bon, la démocratie ne brillerait-elle que par

l’hypothèse de ce que nous serions en son absence ? Ne séduirait-elle

vraiment qu’au moment de son établissement ? Avant que l’on en oublie

aisément les vertus et avantages pour la considérer comme un simple dû ?

Manière simpliste de voir le don : à sens unique.

Mais la vie

associative est là, toujours aussi riche, multiple. Et avec elle le souci

accordé au plus proche, l’exercice simple et naturel de la compassion, la

dynamique du travail commun, la recherche et l’accomplissement de projets

collectifs. L’attention à chaque membre de l’ensemble porté par tout membre de

l’ensemble. La société demeure alors ce corps composite qui dessine la

silhouette en creux du peuple vivant.

Le demos n’est pas mort, il bouge encore.

ANTIHEROS

Bardé de sa rancœur et de toutes les frustrations

accumulées, le terroriste avance avec l’assurance du droit acquis, conquis,

requis. Derrière lui, l’armée silencieuse de ceux qui le soutiennent, là-bas,

veut-il croire. Devant lui, l’avenir radieux du martyr qui sacrifie sa vie pour

une cause qui le dépasse. Et qu’il n’a surtout pas pris le temps d’examiner

avec sa raison. Quelle raison ? Réfléchit-on lorsqu’on est mû par la haine

aveugle propre à l’exclu ?

Car il n’est

rien, ne se sent rien, n’aspire plus à rien.

Il est – se veut ? se proclame ? – le produit avarié d’une société pour

lui vide de sens. Son déchet avéré, désigné. Plus que du doigt, des yeux. Du

siège-même des émotions. Arpentant la ville de son enfance, Il ne reconnaît

rien ni personne. Personne ne le voit. Il n’en est pas. Il a intériorisé avec

le temps un espace qu’il a transformé en prison intérieure. En ghetto. A force

d’ondes négatives vérifiées, accumulées, il a devant lui les preuves d’une

exclusion qu’il veut injuste, féroce, irrémédiable. Il en a déjà pris acte,

parcourant un à un les affres minables de la petite délinquance. Mais rien ici

pour se faire reconnaître valablement, durablement.

Comment

passer du mépris de soi à la haine des autres ? Comment surtout rendre

sacrée cette rage qui l’habite, le hante, l’excède ?

Sinon en donnant à son mal-être un sens qui le dépasse, celui d’une justice

ordonnée d’en haut, par un Très-Haut.

Même s’il ne le connaît pas. Surtout s’il ne le connaît pas : il se veut

proche, d’emblée, de ce Grand Anonyme qui lui ressemble et dont il se donne le

droit de confisquer le sceau pour ce qui l’arrange. La fureur qui le dévore en

appelle à des nourritures secrètes, occultes, héritées de ses lointaines

origines, étrangères à tous ces impies, ces hérétiques qu’il côtoie chaque

jour. Le voilà prêt à basculer dans une traversée initiatique qui le confirmera

enfin dans l’identité qui lui faisait défaut.

Lui, le bouc

émissaire d’un système qui l’ignore, découvre le pouvoir insensé de retourner

aux autres leur regard négatif, de se voir enfin vainqueur dans leur yeux

apeurés. Mortel effet miroir. C’est la voie de sa revanche. Le triomphe des absents.

Le prix importe peu tant l’enivrement délivre. Puissance du faire corps : on lui offre le

statut de héros. Le voici chevalier autoproclamé. Il se sent enfin quelqu’un.

Tout est bon

pour alimenter cette deuxième naissance à laquelle il ne croyait plus. Le voilà

prêt à tout, au service aveugle de cette sacralité qui l’a vu renaître enfin.

Lui l’ancien banni a trouvé la cause

qui fera de lui un héros. Le héros

parmi une foule de prétendants avec qui rejouer – à armes égales cette fois –

un nouveau spectacle mimétique. Une grand-messe où la surenchère est la règle,

où la perfection prend des airs de quête infernale. D’un enfer à l’autre,

quelle différence ? Celle de choisir, justement, d’en être ? Celle de

la pureté absolue du soit disant martyre consenti. L’anti-héros est prêt.

Il n’a pas

raison ? Peu importe : il a le pouvoir de se donner raison. S’inscrivant sur le grand marché de la

martyrologie, sait-il que sa victoire intérieure sera de courte durée ?

Tant l’illusion et la folie sont les moteurs pervers des héros négatifs. Leur

carburant fétide pour embraser les destins, perdus d’avance, de ceux qui,

n’ayant plus rien à perdre, jettent toutes les vies – les leurs comme celles

des autres – aux horties de l’Histoire.

L’infernale

mécanique du retour au même et à l’identique a gommé toute altérité et creusé un vide cérébral abyssal. La

radicalité a mystifié l’exigence. Tué l’intelligence.

Produit

pervers de l’effet miroir, la haine est fille du désespoir.

SOUFFLEUR

Retour à la

soupe primitive. La boule rouge ondoie, hésitant entre fusion et calcination,

fragment arraché à une très lointaine coulée de lave. L’homme la tient au bout

de sa canne comme aux rets de son regard fasciné. Son visage perle de la sueur

qui accouche. Du matériau brut jaillit l’œuvre en état d’éruption. Passage

secret de la nature à la culture.

Ce que

dompte ce moderne Vulcain, c’est un lambeau de pierre de lune. Un peu du noyau

des origines abandonné par le créateur au centre de la planète bleue. Vomissure

d’étoile, crachure de volcan, le cœur en fusion trahit sa présence enfouie au

plus profond, entre pelure et centre nucléaire.

Par quelle

magie la boule de pierre et feu mêlés est-elle en passe de se transmuer en

verre cassant et transparent comme la glace ? Le souffleur en tait le

jaloux secret. Il n’écoute que son poignet élastique tournant et retournant la

canne creuse animée d’un souffle redevenu divin. Mimétique, son geste figure

celui du musicien explorant les trésors infinis de la gamme. La main rêve à la

pointe de son instrument, comme celle du sculpteur affronte le marbre Ou celle

du potier donne forme à la pâte. Menaçante, la boule gonfle jusqu’à enfler

comme une géante rouge. Retour aux origines du monde.

Ardents

comme ceux d’un dompteur, les yeux du vulcain fixent la chose en sa

métamorphose. Ils guettent, gourmands, l’instant précis du gonflement porté à

son acmé, celui où la forme se fait couleur. Oranges subtils, et jaunes d’or

épanouis succèdent insensiblement aux rouges de feu. Chronologie chromatique

aux fins glissandi de tonalités.

Ardent

rêveur, le maître verrier sait que la difficulté de son métier vient justement

de l’apparente fluidité de sa matière. Faire, façonner, fabriquer, créer. Même

dans l’atmosphère étouffante d’un four à porcelaine où le visiteur oisif peut

croire à l’enfer, l’ouvrier actif n’est plus le serviteur du feu, il est son

maître. Et si c’est une rêverie, elle est active, les armes à la main. Et puis

chaque travail n’a-t-il pas son onirisme propre ? Chaque matière

travaillée n’apporte-t-elle pas ses songes intimes ? L’artisan le

sait : on ne fait rien de bien à contre-cœur, à contre-rêve. Ah ! il songe à un temps béni où chaque métier

aurait son rêveur attitré, son guide onirique, où chaque manufacture aurait son

bureau poétique !

Imperceptiblement, le verre qui tiédit offrira bientôt ses parois

translucides au regard apaisé du verrier appréciant dans ses courbes épurées

l’objet de son ouvrage. Ou – occurrence fâcheuse – si la pâte s’est montrée

rebelle à sa fantaisie, l’artisan déçu la rattrapera en lui accordant la forme

la plus facile à souffler : celle d’une flasque, synonyme d’un fiasco qu’il tentera d’oublier.

Epuisé, assouvi, l’artisan démiurge peut contempler

le fruit de son expir. L’esprit qui anime a su inspirer son geste créateur. Entre

souffle, rêve et travail, le geste a conquis la matière.

Et su

atteindre les régions éthérées de l’âme. Anima

sua.

mardi 17 février 2015

EMOUVANCES (9) Fragments de temps suspendu

LegoBaladin

SIXTINE

EPHEMERES

Que peuvent

avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des

graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille

de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous

accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache

dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en

passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela

puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !

Que peuvent

avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des

graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille

de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous

accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache

dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en

passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela

puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !

MAÏEUTIQUES

Chair

de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la

chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque

père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en

prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un

regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.

Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères

solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et

jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés

à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père

est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité

ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au

long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale

pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous

ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.

Chair

de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la

chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque

père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en

prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un

regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.

Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères

solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et

jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés

à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père

est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité

ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au

long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale

pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous

ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.

LUDOPHONIES

s’émouvoir. Il y a grande jubilation à la langue en fête. Et à la fabrique des mots.

Art du rêve. Rêve d’enfance. Enfance de l’art. Toute

une vie se résume sur la surface d’un seul tableau aux couleurs multiples.

Grand carnaval des animaux figuré par le peintre passionné des origines de la

vie. Entrelacs de scènes anthropomorphiques où hommes et bêtes mêlés emplissent

un univers pictural nourri aux souvenirs enfantins. Visions et fragments de

réalités côtoyées ou entrevues. Echos fertiles et touchants offerts au jeu

candide des associations. Naïveté d’un regard naissant sur la magie possible du

monde. La vie paysanne déploie son réalisme ingénu. L’homme devenu adulte se

plaît à ranimer l’enfant assoupi en lui. Songes éveillés pour enfançons ravis.

Art du rêve. Rêve d’enfance. Enfance de l’art. Toute

une vie se résume sur la surface d’un seul tableau aux couleurs multiples.

Grand carnaval des animaux figuré par le peintre passionné des origines de la

vie. Entrelacs de scènes anthropomorphiques où hommes et bêtes mêlés emplissent

un univers pictural nourri aux souvenirs enfantins. Visions et fragments de

réalités côtoyées ou entrevues. Echos fertiles et touchants offerts au jeu

candide des associations. Naïveté d’un regard naissant sur la magie possible du

monde. La vie paysanne déploie son réalisme ingénu. L’homme devenu adulte se

plaît à ranimer l’enfant assoupi en lui. Songes éveillés pour enfançons ravis.

Puissance du

coloriste. Violence des éclats de lumière. Sensations tactiles optiquement

suggérées par les matières. Métal, ciels, soies ou chairs ouvrent autant

d’univers parallèles que nos regards pénètrent sans en croire vraiment leurs

yeux. L’artefact pictural transmue nos réels en autant d’éclats de vie toujours

déjà là où coule la source de nos mondes intérieurs. Devant nous l’incroyable

auquel il nous est soudain donné de croire, le voilé dévoilé, le figé habité,

l’éthéré tangible.

Puissance du

coloriste. Violence des éclats de lumière. Sensations tactiles optiquement

suggérées par les matières. Métal, ciels, soies ou chairs ouvrent autant

d’univers parallèles que nos regards pénètrent sans en croire vraiment leurs

yeux. L’artefact pictural transmue nos réels en autant d’éclats de vie toujours

déjà là où coule la source de nos mondes intérieurs. Devant nous l’incroyable

auquel il nous est soudain donné de croire, le voilé dévoilé, le figé habité,

l’éthéré tangible.

BIOPHONIES

Isolation, normes, protection, l’acoustique prend des airs de repli dans l’ordonnancement, la restriction, le contrôle. Notre capacité à entendre ne procéderait-elle plus que par soustraction, annulation, disparition ? Sommes-nous à ce point tentés, hantés par le silence ? Et qu’en est-il de la signature acoustique propre à tout ce qui vit ?

Car le vital

bruisse de mille émissions aux fonctions ordinaires ou inattendues. Créations

buccales de tous ordres, entre borborygmes, flatuosités, gargouillis bizarres,

plus ou moins infâmes, ou nobles vocalises célébrant l’esthétique. Murmures

signés, codes inscrits au plus secret des organes intérieurs. Chahut sonore de

la corporéité se rappelant à notre bon souvenir comme à notre plus fine écoute.

Car le vital

bruisse de mille émissions aux fonctions ordinaires ou inattendues. Créations

buccales de tous ordres, entre borborygmes, flatuosités, gargouillis bizarres,

plus ou moins infâmes, ou nobles vocalises célébrant l’esthétique. Murmures

signés, codes inscrits au plus secret des organes intérieurs. Chahut sonore de

la corporéité se rappelant à notre bon souvenir comme à notre plus fine écoute.

SIXTINE

Le doigt de Dieu. On ne voit que lui, plein centre de

l’immense voûte où dansent cent figures sculptées célébrant la fête des corps

dans un paradis perdu des origines. Vaste scène primitive sans haut ni bas,

flottant dans un espace que le peintre a voulu céleste. Le mouvement y

tournoie, le flux y circule, à l’aune d’un vertige créateur dont la divinité

seule sait apprécier le détonant secret.

D’un geste

nonchalant, Adam étend son bras gauche pour recueillir l’énergie vitale que

Dieu lui transmet de sa main droite. Du divin à l’humain, symétrie savante,

entendue, des mondes prêts à fusionner sans tout à fait se mélanger. Les deux

index se rapprochent sans se toucher. Entre Dieu et sa créature, la poignée de

main est télépathique. Car si Adam est à l’échelle de l’homme, Dieu, lui,

s’élève à l’échelle des astres. Il flotte de toute sa masse au-dessus du monde

interstellaire, enlaçant une jeune fille prépubère préfigurant sans doute la

Vierge. Enveloppé dans une cape ondulante, le corps aérien semble esquisser

dans l’espace une coupe d’encéphale propre à insuffler l’esprit aux malheureux

mortels que nous sommes et demeurons. Tout le plafond de la chapelle tourne

autour de ces deux doigts que sépare un vide infinitésimal et pourtant sidéral.

C’est le moment unique, sublime, qui voit l’œuvre jaillir des mains de son

créateur. Instant magique de tous les possibles dont nous prend l’envie

d’isoler la grâce, pressentant qu’elle ne durera pas.

Déjà,

pressant l’homme, s’annonce la figure séduisante d’Eve, suivie par l’ombre d’un

serpent vigoureux et tentateur. On devine alors - plus que l’on ne la voit

s’accomplir - la laide déchéance d’un couple banni et la cohorte des malheurs

conséquents. Mais pour l’heure, le peintre est tout à sa joie d’animer la

puissance des chairs que décuple à l’infini l’originalité du modèle. Autour de

lui, le génial Adam voit ainsi se décliner sans fin une profusion de nus aux

formes sculpturales : prophètes en méditation, sibylles inspirées, enfants

cariatides, tous exposant leurs corps glorieux dans une vaste fresque qui

célèbre l’ancien récit et annonce le nouveau. L’arbre généalogique du Sauveur

est en place sans toutefois que celui-ci n’apparaisse nulle part. Le message

visuel célèbre l’œuvre totale déclinant peinture, architecture et sculpture.

L’arc de triomphe à ciel ouvert, dédié à l’homme bâtisseur, peuple les arcades

de cette immense galerie à claire-voie, ouvrant un gigantesque continent où

pierre marbre et chair humaine s’entremêlent, tous convoqués par le créateur

pour les besoins d’une fiction conçue ex

abrupto à notre intention.

Mais il

arrive que l’œuvre, échappant en partie à son auteur, infléchisse ses

innocences premières vers des réalités plus prosaïques. Ainsi, la fraîcheur des

origines transmue sa gratuité au gré d’une Histoire qui la dépasse. Sous la grâce

éphémère dormait l’impatience des ego.

L’homme alangui fait place au potentat investi : laissant se déployer la

continuelle marche en avant du désir, l’état de nature cède sa place à celui de

culture. Le paroxysme de la peur - celle que l’on éprouve comme celle que l’on

crée - s’incarne dans le scénario implacable de duels fratricides. Les hommes

découvrent qu’ils adorent se faire peur. Notre semblable nous devient

intolérable et génère la crise mimétique qui appelle le grand Léviathan :

le pouvoir tombe dans l’escarcelle d’institutions prêtes à le faire fructifier

jusqu’à la confiscation. L’irascible Caïn a tué l’innocent Abel, provoquant la

naissance des nations et de leurs lois. La collusion secrète du sabre et du

goupillon s’organise, inventant des configurations fécondes que l’Histoire

validera cent fois, confisquant à l’art la fraîcheur originelle et magique de

la danse des corps. L’homme vient de perdre son innocence.

D’impeccables soldatesques en ordre de bataille sont désormais prêtes à

écrire maints récits de prise de pouvoir occultes, éphémères, répétitives. Le

plafond sublime des corps éclatants a accouché, à quelque vingt mètres sous sa

voûte, au ras du plancher des vaches, d’un long cortège de corporéités

spectrales aux chairs enfouies dont seules émergent des têtes livides,

omniscientes, aux visées omnipotentes. Cardinale et somnambulique cohorte des

soldats de Dieu vêtus de chasubles asexuantes,

aux teintes sanguinaires de l’incarnat, entonnant sur une seule note hypnotique

la litanie mortifère des inusables martyrs de la cause. Causa nostra porteuse de mort, exaltant le sacrifice sans fin des

chairs flétries. Vingt mètres plus haut, le Dieu planant ne peut que jeter un

regard affligé sur cette absconse réalité humaine, lointainement engendrée,

mesurant combien l’œuvre a définitivement échappé à son créateur. « Je ferai

pleuvoir sur terre quarante jours et quarante nuits », se surprend-il à

proférer en guise de menace. Mais y croit-il encore, témoin atterré de ce long

cortège de vieillards cacochymes qui se balance au rythme d’une lettre morte

qui a su escamoter son Verbe génial ?... Le bienheureux pouvoir divin

accouche en direct d’une chimère cléricale.

Comment la

fête des corps a-t-elle pu engendrer

cette légion impuissante, éplorée, de fantômes égrotants, uniques locataires

désormais de la chapelle magique transformée en une immense salle fermée à clé.

« Con clave ». Conclave. Marmite autoclave plutôt où barbotent

de misérables secrets prestement réduits en cendres dans la fumée grisâtre

d’une ridicule cheminée sans âge. Pacotilles célestes aux relents de bondieuseries

fumeuses. Torves manœuvres sur fond de confidences codées, de lenteurs

millénaires, de scénarios simplissimes où bons et méchants s’étripent avec

jubilation. Clergé médiatique qui ne sait que détester ou adorer et fait

semblant de connaître ce qu’il ne comprend toujours pas. Triste réalité propre

à enfumer la foule hystérique des pèlerins qui s’engrouillent, béats, aux aguets de la consolante papale prête à

choir du balcon lointain. « Une preuve du pire, c’est la foule »,

nous glisse à bon escient le poète.

Quant à

Dieu, à jamais frustré de ses essais créateurs, on peut l’entendre expirer dans

un souffle du tonnerre de Zeus : " Tonnerre, je ne joue plus pour tous

ces pauvres hères. J’ai peur que la fin du monde soit bien triste."

EPHEMERES

Le fugace a un faible pour les incartades précaires,

insolites. De celles qui nous laissent interloqués et ravis. On y déniche

pêle-mêle des queues de ficelle, de ces bouts d’on-dit / as-tu-vu qui font l’avers plaisant des longs exposés et

des récits patiemment construits. Il arrive que ces frêles libellules - éphémères - jouent les passeuses entre

des vérités consistantes, des narrations échafaudées, bien charpentées, aptes à

nous rassurer. Pour autant, il nous les faut ces précieuses vétilles,

coutumières de nous peaufiner des pauses salutaires au creux de scénarios trop

bien fagotés, aux issues attendues. Au jeu joyeux des hasards survient parfois

l’aventure qui sait dérider nos pesanteurs ordinaires.

Tout

ronronnait jusqu’alors… quand surgit l’étincelle qui se met à vibrionner devant

nos yeux épatés. Suspension des durées communes, un flottement physique et

mental nous propulse loin du cours attendu des choses. Nous touchions à

l’assoupissement où nous plonge toute histoire qui musarde : combien de

temps durerait la traversée nous embarquant au fil du livre, du tableau, du

film ? Le moment peut venir où, lassé de nous, de notre attention devenue

flottante, le récit se révolte, se révulse et décide de quitter ses codes et

ses repères douillets pour nous affoler et nous surprendre. Et c’est souvent

par pure effraction qu’il ouvre devant nous un espace troué d’interstices, une

fissure, un étonnement, un frisson embryonnaire qui réveille nos impatiences et

ranime une ancienne aspiration à l’étrange.

Le cinéaste

lui-même reprend la chose à son compte : il connaît nos limites de

spectateurs et sait jouer avec les codes. Aussi choisit-il le moment propice

pour suspendre le récit en nous prenant par la main, ou par le regard plutôt.

L’œil est soudain saisi par le minuscule, l’inattendu ou le sublime, injectés

sans coup férir dans une durée subliminale de quelques secondes où s’égrènent

pourtant quelques moments précieux de véritable éternité qui feront trace.

Ainsi dans

cette ville en état de siège investie et terrorisée par des militaires en armes

à chaque coin de rue, nous assistons à la fuite de civils qui se terrent, se

dissolvent dans chaque trou disponible, talonnés par la peur à chaque plan du

film. Rafales d’armes automatiques, cadavres sur le bitume, contrôles et

arrestations sommaires. Paysage de désolation, le récit court - lui aussi -

dans une épouvante qui dure, nous prend aux tripes, confine au désespoir. Et

c’est au mitan du film, au moment où l’on n’attend plus d’éclaircie, que le

cinéaste choisit de nous délivrer une séquence nocturne, onirique : sur

une avenue glauque, surgi de nulle part, un immense cheval blanc traverse

l’écran - notre écran mental et affectif - de gauche à droite, dans un galop

sonore et superbe, poursuivi de près par une jeep de soldats tirant en l’air

(comme fêtant - eux aussi ! malgré eux - la liberté ?). Un air de

délivrance baigne les esprits durant quelques secondes qui figurent la force

d’un espoir possible, irréel, s’extrayant soudain de deux heures de drame.

Ainsi dans

le huis clos d’un appartement citadin abritant la fin de vie d’un vieux couple

solitaire, nous voici plongés dans un climat de mort qui rôde, ne sachant quand

elle adviendra. Le cinéaste nous relève soudain de notre tension attachée à

cette mort programmée, nous emmenant très loin du lieu oppressant - sans le

quitter pour autant - pour une brève et bienvenue bouffée d’oxygène. Cinq plans

muets de quatre secondes chacun nous transportent au cœur de cinq toiles

accrochées aux murs de l’appartement. Toiles quelconques, de paysages anonymes,

mais convoquées là pour dire simplement l’ailleurs de la mort, son avers

tangible dès lors que visible. A la suite desquelles le cinéaste sait que nous

pouvons nous retourner un peu plus légers vers l’issue du récit de la mort qui

rôde.

Légèreté,

fugacité de l’éphémère. Fragilité de l’insecte éponyme dont la durée de vie se

perd dans les eaux stagnantes des marais. Fleur et papillon accompagnent l’idée portée par l’homme antique sur ces

moments de vie qui ne font que s’évanouir. Sans lendemain, puisqu’attaché au

jour même, l’éphémère est ce moment court, passager, provisoire, qui n’excède

pas ce jour, ou cet autre, marqué par son éphéméride particulier. Paradoxe

entre la conscience du temps qu’il requiert pour le nommer et la pensée de son

inconsistance. Tension entre le ponctuel et la durée, le continu et le

discontinu, la présence et l’absence. Convulsion annonciatrice d’une mort

prochaine. Spleen entre angoisse et

lyrisme.

S’il revient

aux multiples formes d’art de fixer la richesse complexe qui anime la vie, certaines

semblent cristalliser les paradoxes de l’éphémère. L’espace du poème parvient à

saisir au filet des mots, dans le rythme du souffle, le volatile des émotions

et des pensées, les métamorphoses de l’être. Lutter contre la disparition,

l’oubli de nos impressions les plus fines, telle est la gageure du sculpteur de

mots. « Ce qui plaît au monde est un songe éphémère »,

se lamente Pétrarque. A chacun de défendre la géographie des mots particulière

à son espace personnel, au rapport singulier qu’il entretient avec eux, en lien

étroit avec ses récits de vie. Imaginons nos mots inscrits sur autant de petits

papiers que nous transformons parfois en boulettes serrées à balancer

étourdiment dans le monde… Et si nous les défroissions sans les déchirer, pour

les lisser et leur faire prendre un envol conscient, appliqué, attentif… mémorable ?...

Volonté de retenir le « presque

rien » et la certitude rassurante du « ça a été » chère à Roland Barthes.

Dans toute

photographie niche un miracle : la rencontre de l’éphémère et d’une forme

d’éternité. Dans la structure microscopique des photons figeant les zones de

l’image, comme dans la structure granulaire du temps physiquement inscrit. A y

regarder de plus près, le temps vécu n’est pas continu, mais fait d’instants

discrets dont chacun compose un chiffre parfait. Pénétrant la structure interne

de chacun de ces petits miracles, nous y verrions autant d’instantanés dont la

force ne dépend que de la qualité du regard que nous savons leur accorder. L’éternité

du transitoire se niche dans la nature du regard porté sur l’instant - anodin,

fugace, en lui-même. Le sensible est une nymphe en perpétuelle métamorphose,

composée de caractères, d’idéogrammes parfaits, aux géométries accomplies. Le

monde est un texte, une rêverie poétique toujours à l’œuvre, invisible dans le

visible. A nous d’en décrypter les transitions magiques. Multiple présence.

Surgissements secrets. Poéthique.

« Mon esprit galope comme un cheval

étonné », constate le philosophe aux aguets. « Il se balade en liberté sur la toile de mes fictions »,

ajoute en écho le peintre cinéaste. Tous les deux ont raison. L’art sait

inscrire nos imaginaires dans les fugacités durables de l’éphémère. Si durables

qu’il nous est loisible d’en faire l’inventaire, nous en rejouant mentalement

la pertinence apte à nourrir notre mémoire émotive. Fines libellules du

sensibles, ces éphémères témoignent de jeux de bascule dans l’étrange qui

frisent souvent une élégance de l’instant que nous ne soupçonnions guère. Une

manière d’apogée de la métamorphose.

NOMBRE D'OR

Divine proportion. Rapport magique contenu tout

entier dans la symbolique d’une lettre : la « phi » grecque, initiale du légendaire Phidias, architecte

du classique Parthénon dont la structure se décline en autant de rectangles

d’or. « Les choses qui sont dotées de proportions correctes

réjouissent les sens », note Thomas d’Aquin.

Que peuvent

avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des

graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille

de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous

accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache

dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en

passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela

puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !

Que peuvent

avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des

graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille

de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous

accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache

dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en

passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela

puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !

Un nombre

d’une humble apparence, connu depuis l’antiquité, qui apparaît continûment dans

toutes les représentations naturelles et artistiques : le Nombre d’or. Un

nombre à peine supérieur à l’unité, mais composé d’une suite infinie de

décimales. A l’image du fameux « pi »

grec, lui aussi, connu de tous les collégiens. Valeur arithmétique dorée :

1,61803… Nombre d’objets de notre quotidien sont façonnés selon cette divine

proportion : livres, cartes de crédit, journaux, téléviseurs, tableaux,

écrans divers… Dorées sont nos fenêtres ouvertes sur le monde.

La première

trace écrite de phi remonte à l’an

300 avant JC, dans un ouvrage qui compte parmi les plus célèbres, les plus

imprimés et les plus commentés de l’Histoire : les Eléments de géométrie d’Euclide. Œuvre maîtresse pour la

compréhension du monde, premier best-seller scientifique, ouvrage fondamental

de notre culture. « Le tout est à la

partie ce que la partie est au tout. » Ainsi, le rapport Longueur / largeur

de nos cartes familières est-il sensiblement toujours le même : 1,61803…

Géométrique à l’origine, le vieux nombre d’or donna naissance à des suites

arithmétiques remarquables mises au jour par le plus grand mathématicien du

Moyen Age : Finobacci, fils d’un marchand italien du XIIe siècle initié

aux mathématiques arabes et au système arabo-hindou. Avant une vulgarisation

européenne qui créa nombre d’objets à la logique rigoureuse : compas d’or,

spirales, pentagones, étoiles, pavages, polyèdres, pyramides, flocons de neige…Tous

phénomènes aux équilibres secrètement codés. Le Nombre d’or au cœur du langage

mathématique de la beauté.

Depuis les

pyramides d’Egypte jusqu’à la Porte du

Soleil, monument de culture pré-inca, des civilisations éloignées par le

temps et l’espace se rejoignent - sans toujours se concerter - dans leur estime

du nombre d’or. Même l’éminent luthier Stradivarius prit la précaution de

percer les trous de ses violons selon les proportions d’or. Architecture,

astronomie, dessin, peinture… Toutes ces activités humaines font appel à une

même loi.

Qu’en est-il

de la Nature ? Symbole de l’idéal humaniste de la Renaissance, l’Homme de Vitruve, de Léonard de Vinci

met en valeur les proportions idéales du corps humain, inséré dans un carré et

dans un cercle. Le rapport entre le côté du carré et le rayon du cercle est le

nombre d’or. Et même si notre développement physiologique humain est soumis à

un constant changement de proportions, nous conservons notre forme d’origine

selon une figure précise et régulière : la spirale.

Les insectes

tracent également une spirale quand ils s’approchent d’un point de lumière. Les

rapaces suivent cette même trajectoire quand ils se lancent en chasse. C’est la

seule qui leur permette de maintenir la tête droite sans jamais lâcher des yeux

leur proie. La vie végétale n’est pas en reste. Etudiant la disposition des

feuilles sur une tige, nous remarquons que celle-ci obéit à des règles

géométriques et numériques : une sorte de « patron », une

organisation, apparaît alors, par groupes de cinq et suivant… des

spirales ! Le chou romanesco déploie ses spirales parfaites vers la droite

et vers la gauche selon les suites du nombre d’or. Quant à la taille d’un

arbre, elle varie tout au long de sa vie, mais son apparence extérieure - les

proportions entre sa taille et la longueur de ses branches - restent identiques.

La spirale

d’or donne forme aux escargots. La structure interne de la coquille du Nautilus se construit par ajouts

successifs de compartiments chaque fois plus grands, mais qui conservent tous

la même forme. Décidément, le nombre phi n’a

rien d’une antiquité qui aurait pris la poussière, bien au contraire : il

continue sa vie, plus vigoureux que jamais ! Son territoire de compétence

sur nos univers présente des horizons infinis qui n’en finissent pas d’étonner

le spécialiste comme l’amateur. Selon le mot célèbre de Galilée, l’immense

livre de la nature est écrit en langage mathématique. Qui nous incite à

décrire, comprendre et agir. Triptyque sur lequel s’est construit le progrès du

savoir humain. Et son incroyable harmonie.

MAÏEUTIQUES

Chair

de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la

chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque

père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en

prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un

regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.

Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères

solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et

jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés

à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père

est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité

ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au

long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale

pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous

ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.

Chair

de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la

chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque

père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en

prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un

regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.

Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères

solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et

jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés

à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père

est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité

ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au

long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale

pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous

ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.

Père

initiateur, passeur de vie, faiseur de traces en vrac, obstiné bricoleur de

petits riens, entêtant poseur de mots sur tout, inlassable épuiseur des

pourquoi et des comment, manitou pédagogue des fines leçons de choses comme des

grands secrets à partager. Père pélican, touchant cousin de nos frères animaux,

prédateur naturel qui s’ignore, bricoleur d’une oralité ludique et dévoreuse

penchée sur la grande marmite fumante des mets et des objets. Papa poule,

rassurant double se glissant dans l’ombre des mères. Père de passage semant au

hasard des désirs, essaimant ici et là, au fil des rencontres ; mateur

indifférent de moissons vite délaissées. Père à jamais virtuel, vieux garçon

recouvrant de la cendre du temps sa généalogie incertaine. Père chef de clan,

grand sachem, vivante statue sur pied, réceptacle des haines comme des

adorations, Commandeur pathétique et terrible. Père récit fascinant les enfants

de contes répétitifs immémoriaux, dansant la gigue en compagnie de lutins

gouailleurs. Père toujours au charbon épuisant le réel, épuisé du réel, puits à

réel. Père conseil, père phare, père copain proche et complice des quatre cents

coups de l’enfance. Père peur de ce qu’il a mis au monde et qui le dépasse.

Père de la Nation, recours unique, symbole toujours au garde à vous, tapi dans

nos consciences collectives et dans la nuit de l’Histoire. Petit Père des

Peuples, sourire chafouin et calculs débonnaires, décrétant le Bien - le sien - urbi et orbi. Père curé semeur de

sermons vides ne tombant qu’entre les oreilles de piafs volages. Père la

pudeur, père la vertu, arborant leurs raideurs primaires et surannées. Camaïeu

miroitant de paternités.

Voguant sur

les ailes de sa métamorphose, le père nouveau - avatar animal du vin primeur -

ranime la flamme de l’antique père oublié qui brûle en lui. Brûle de bien

faire, jure de ferrailler hors des abdications et compromissions. Combat neuf,

vivace, toujours repris à ses fondements. A perpète. Défi ordinaire où s’abîmer

insensiblement. Jusqu’à en oublier le « hors père », cette parole qui

ranime l’envie, renoue avec d’antiques désirs, les primitifs qui ont modelé

l’âme. Origines profondes contre empreintes obligées. Père trace.

Homme sage.

Père Socrate accoucheur des esprits à défaut d’engendrer les corps. Violence du

questionnement socratique faite au disciple ou à l’élève, à qui l’on propose d’accoucher

de… lui-même. Autonomie construite par le fils qui mène son raisonnement

personnel, édifie sa loi propre. Le savoir est en nous, à portée, et nous ne le

voyons pas ! Pauvres prisonniers d’une caverne obscure, il ne nous est

donné que d’apercevoir les silhouettes dansantes animées par de vilains

faiseurs de prodiges. Nous ne voyons que des ombres, nous n’entendons que des

rumeurs, celles de la doxa, de

l’opinion courante véhiculée par tous. Tandis que la plus intime connaissance,

celle de nous-même, nous échappe… Seul l’électrochoc socratique peut déciller

nos yeux aveuglés, confinés dans la vaine critique des apparences.

Le père

Socrate. Homme de tous les paradoxes. Face plate, nez camus, narines

retroussées, œil de bœuf, toujours mal attifé, le philosophe le plus incarné

qui soit fait de sa laideur une preuve

de sa… beauté ! Lui le tenant du canon grec Kalokagathia qui fait s’harmoniser beauté et bonté en proportions

égales. Beau mais laid, bizarre mais rationnel, homme poli toujours en retard, tempérament

de buveur jamais ivre, anti-héros qui fuit la gloire publique, maître penseur

qui refuse de donner la leçon à quiconque, rationaliste évoquant une révélation

divine, révolutionnaire et conservateur au point de se plier à des lois

injustes qui le conduisent à la mort. Homme complexe à l’image d’une vérité qui

l’est tout autant lorsqu’il appartient à chacun de se la concocter pour ce qui

le concerne. Pas de prêt à penser !

On n’apprend

pas, on se remémore. Il faut se défaire de ce que l’on croit savoir - l’opinion

- pour désirer connaître - naître avec.

C’est ce désir-là qui nous rend le savoir intérieur. Apprendre à… désapprendre,

à nous déprendre ! Le dialogue socratique nous conduit à la construction

d’un objet commun repris par chacun à son propre compte. Force de la maïeutique

des âmes.

« Philosopher, c’est apprendre à mourir. »

Détacher l’esprit du corps. Penser des réalités qui, elles, ne meurent

jamais. Platon développe l’Apologie de Socrate en lui faisant retourner

l’accusation contre ses juges. Il est cet homme singulier qui accepte de mourir

au nom d’une vérité qu’il porte en lui et qui lui est supérieure : comment

vivre autrement ?

Accoucher du

savoir, comme de la chair : acte violent, douloureux. Zeus, le dieu des

dieux, en fait l’expérience forte. Saisi de violents maux de têtes, il doit

appeler à l’aide son forgeron de fils, Ephaïstos, pour lui briser le crâne afin

d’en faire sortir sa fille Athena, - née de la tête - pour s’incarner en… déesse de la sagesse.

Naissance cérébrale dont on s’assure de la viabilité en se livrant au rite

antique de l’amphidromie : le

père fait le tour du foyer en brandissant son enfant, lui conférant ainsi sa

légitimité et la reconnaissance sociale aux yeux des siens. Aux affres de

l’accouchement succèdent les moments heureux de l’accueil du nouveau-né. Savoir

et sagesse, en l’occurrence, viennent d’investir le panthéon de la pensée. Pour

une joie similaire aux naissances charnelles : celle qui consacre la force

de l’esprit raisonnant en écho à l’âme résonnante. Puissance du penseur-né prêt

à initier le questionnement porteur de toutes les libertés.

Qui

suis-je, moi seul, hors père, hors repères, tous horizons ouverts ? A moi

seul de le dire. Alors je parle, parle encore. Histoire d’entendre ma propre

voix résonner en moi. Encore une fois. Jusqu’à plus soif. Jusqu’à chanter. Et

puis je danse sur le deuil apaisé des espoirs évanouis.

s’émouvoir. Il y a grande jubilation à la langue en fête. Et à la fabrique des mots.

Traits

d’esprit, allusions, calembours. Equivoques, ambiguïtés. Chaque tournure de jeu

a son originalité propre, ses règles et partis pris. Les enfants nomment

« devinettes » ces énigmes prisées dans les salons d’autrefois.

Paroles obscures, mystérieuses, dont le sens est voilé sous une parabole ou une

métaphore. « Quel animal marche le matin sur quatre pieds, à midi sur

deux, sur trois le soir ?... », demande le sphinx à un Œdipe

circonspect.

Le calembour

a mauvaise réputation : il joue du double sens, des homophonies faciles et

parfois d’un mauvais goût souligné par le grand Hugo : n’est-il pas

« la fiente de l’esprit qui vole » ? Allusion aux petites

caboches de piafs. Plus succincts et actuels sont les allographes en SMS :